文/林芷筠

白盒空間中,投影光束的發散受牆面阻攔,在牆面上成像並反射至視網膜,再藉由觀看者的認知或記憶,辨別出影像的形貌、指涉物。在光的投射與接收之間,除了純粹的粒子運動之外,亦含有影像內容所發展出的敘事。於是,排除所有外部雜訊的白盒宛若劇場,各式的情節搬演,觀看者的身體已從現世中逃逸,沈浸在光所建立起的幻影世界,因著影像的變換而牽引著意識與狀態。

白盒成為劇場,是一種觀看的途徑,而另一種則是回到影像生產的原初,進行唯物式的觀察。排除所有敘事性及意義,將影像絕緣於任何的想法與意向,專注於觀看影像時的感性經驗,同時關注物質本身的特性。剝去指涉的影像,使得觀看者在觀看的當下,並非抽離現實進入影像世界,而是意識到「正在觀看」的這個事實,進一步延伸至為何觀看的思考。

影像的雙重特質,在於可述與可見,因而產生了劇場化及唯物式的兩種接近的方式,但這兩種途徑,向來不是絕對的二分,亦沒有任何一種可以在封閉系統中獨自運作。在光譜上處在端點的二者之間,必然存在著眾多游移其中的狀態,現今對於錄像藝術的討論基礎。

「影像的第三方認知」即是一例,它同時探討著影像內容,同時不放棄對於物質性的探索與試驗。「影像的第三方認知」由王咏琳擔任策展人,展出蘇匯宇的《超級禁忌》(2015)、吳宜曄的《Wave》(2016)及王鼎曄的《若林純子》(2016)。這三件在形式與題材看似毫無交集的錄像作品被集合在同一個空間中,策展人如何陳述策展論述中對於影像的認知與本質的提問,並讓三件截然不同的作品有所交點,是觸動觀者思索的原始提問。

展間中這三件作品分別設置在不同的角落,以輪播的形式交替播放。觀者進入展間時僅會看到一部錄像正在播放,播放結束時,留下幾秒的空白,整個展場沒有聲音、沒有影像。當觀者疑惑於展覽說明中其餘兩件作品在哪時,另一件錄像開始播放,觀者必須轉換身體的面向來觀看下一件作品。在此設計下,觀者不是處在一般的錄像展覽中,得以自主的決定何時進入何時離開,自由來去於每一件作品。但同時它也不是在電影院中,依循著固定時刻表、對號入座的放映模式。輪播的循環過程中控制了觀者身體的移動,這亦成為此展的關鍵元素。在放映機器的開機與關機之間,探索物質的存在,使得影像形體、觀者參與的輪廓都清楚浮現,同時更能深刻的意識到影像的存在來自於機器的存在。

蘇匯宇的雙頻道錄像作品《超級禁忌》便是一件挑戰白盒內視覺經驗的作品,以性及情色為創作的主要對象。影像的開始是由飾演白領階級的知名演員金士傑坐在溪畔,朗讀著小說《超級禁忌》裡露骨的性愛場面,金士傑的音調與口氣的起伏,配合溪水聲輝映,營造曖昧卻又直接的氣息。接著,警察帶走了正在讀《超級禁忌》的國中生,又跳接至野外的裸體畫面。鏡頭緩慢的水平移動,拍攝著一個又一個裸體的男女,毫不遮掩且大膽的展示身體與性愛動作。蘇匯宇以高速攝影正常速度播出,畫面中的人幾近靜止,使得身體的線條、表情、生殖器一一展陳。雙頻道的畫面有時連續的、有時沒有連結,直到作品的尾端出現鏡像,雙銀幕頓時如同對開的書頁。

《超級禁忌》對話的是1980年代台灣社會,在充滿規訓的戒嚴時代情色被推向邊緣,相對於肉體的歡愉,也許是「禁忌」本身更具有吸引力,片中解放的禁忌、身體以及慾望,都在鏡頭的運行當中被顯露出來。站在展場的當下是2016年,威權中心貌似解體,但實質上這些解放只有展示在封閉的白盒裡,才得以合理存在。

回到影像本身,作品中無論是小說對白、張狂的身體或是強烈的色彩,都讓觀者即易進入創作者所建立起的劇場,產生的無論是不適或快感,讚賞或是質疑,讓景框內的畫面延展至景框外部、延展至觀者的身心狀態。《超級禁忌》雖不像蘇匯宇過去的作品如《自瀆有礙身心之說不可信(金賽博士)》(2015)及《羞恥の男性》(2015)具有明確的觀看/窺視的意象。但在緩慢的鏡頭運行當中創造出的氛圍,讓觀者有置身其中的存在感,不只關乎於影像內容,也關乎於身體感知。特別的是,此次展場空間中投影《超級禁忌》的牆面前方有一根柱子,觀者需要移動、閃避才得以觀看雙頻錄像的全貌。場地的限制意外的成為觀看的特殊性,一種排除阻礙而接近影像的狀態,並直接面對物質本身。

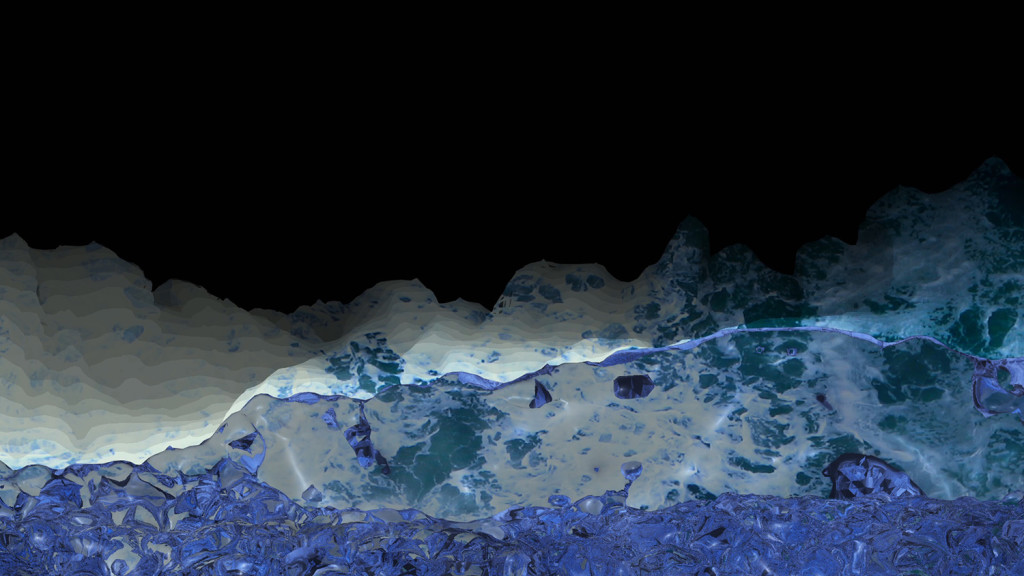

相較之下,吳宜曄的作品《Wave》則是完全去除敘事,水平與垂直移動海浪影像與海浪聲相互搭配,水藍色的影像移動、結合、顯現又消滅,不斷的循環。使觀看當下有著面對海洋的臨場感,這種視聽的感性經驗在白盒空間中產生。影像與聲音的配合雖創造出接收者的體會,但仍無法避免於面對沒有任何指涉或可辨識的情節時,觀者尋找不到故事性的焦慮。然而,《Wave》不為觀者的想像服務,存在於《Wave》本質的,只有純然顯現動態的影像質地,以及持續的運動狀態。此種中性、無敘事的影像,並非讓觀看者的意識全然投入幻影,而是在接收影像與聲音的同時因為意識的抽離,讓「觀看」的當下現身/聲,這個行為本身的現象、狀態與感知。同時中性影像讓媒介特性與唯物式的討論更為聚焦,甚至成為核心。

以媒介的角度解讀作品,是一極為古典的觀看方式,回顧吳宜曄的創作歷程更能意識到媒介論與其作品的聯繫。吳宜曄並非高產量的創作者,重要作品如《Machine Whispers》(2011)、《Falling》(2014)與《Waterfall》(2015)皆是以無敘事的影像營造內在的、難以描述的觀看經驗,在形式上也與《Wave》相似,以運動影像的重複性、難以界定何為開始何為結束的性質,化為抽象且不具指涉的畫面。同時,關於影像的製作、生產的物質性及過程也透過類似於低限的手法放大了影像本質,亦即錄像與錄像機器一般具有其存在的特性,而這是創造作品的創作者不能不看見的部分。

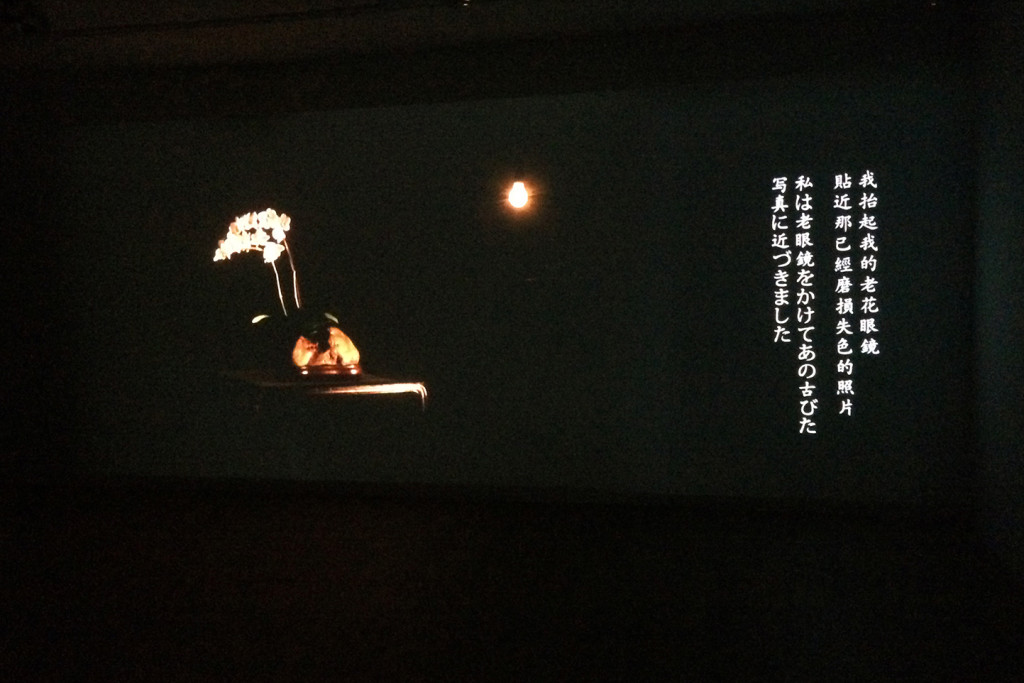

而王鼎曄《若林純子》的觀念與形式則處在《超級禁忌》及《Wave》之間,以第三種路徑回應展覽命題。《若林純子》是王鼎曄從家族史出發的錄像作品,以文字敘述出二戰期間偽裝成中國人的「若林純子」,以「王玲」的名字生存,遷至台灣並結婚,成為「王玲」七十年,而持續找尋著「若林純子」之存在,這是從字幕中得到的訊息。畫面的處理則是以蒙太奇拼貼出大歷史與個人歷史間的交集。畫面中的女性穿上皮外套,透過透光的圓形孔洞看向外。接著出現的是二戰時日本的軍旗,卻被反光的網狀材質的覆蓋。直到後段拍攝靜物再將鏡頭拉遠,女人坐在椅子上,因為光照而看不清面容,過去與現在在這樣的交疊中被縫合。作品中除了背景音,每當字幕出現,就會有想對應的聲響發出,這個聲響難以辨識,既非日文亦非中文,似乎是在兩種語言、身份的交換之中失語。

《若林純子》的整體氛圍營造相當幽微,影像整體的敘事性也幾乎由文字所建立,將影像所不可見或不可述的部分,透過文字完整作品的面貌。影像與文字之間並非毫無關係的對立存在,《若林純子》之中兩者間的對話、相互佐證非常細微,二者的關係平衡,不互相搶奪關注力。對觀者而言,文字敘述必然較影像更容易理解所追求的「議題」核心,而影像則很可能成為文字的配圖或是說明,影像做為媒介、做為發聲方式的功能如何彰顯,在《若林純子》中化為一次試驗。

物質的存在顯現在影像生產過程中的諸多位置,包含影像機器本身、影像的剪接與後製,皆是不可繞過的對象。無論在操作影像機器、電腦後製剪接,創作者皆介入每一個層次,調整、修正並完成作品,創作者身體的參與狀態十分明確且強烈。然而,觀者無法觸碰機器的表面,只能被光線所形成的幻影包圍,觸碰光的微粒,並在幻影之外、在所有的敘事之外追溯幻影生成存在何種可觸實體?它們不同的形貌及功能造成什麼樣的效果?並且思索觀看影像的意識、現象與感官,若排除了所有物質是不是還能運作?將這些提問置放入「影像的第三方認知」中,所見的是三件作品都在影像敘事及媒介本質之中,以個別的面貌向外傳達創作者的認知,但從展覽形式或作品本身所發展的核心中,可觀察出於影像的唯物式觀察趨近與企圖。在蘇匯宇、吳宜曄、王鼎曄三種不同的呈現方式中,尋找探討此命題的多元途徑。

影像機器的景框限制,它的運動方向、速度,都會影響了最終的畫面,從蘇匯宇的《超級禁忌》能識別出這樣的物質特性:他以每秒180格的高速攝影拍攝,再以常速播放,造就了人物近乎靜止的水平移動影像。而吳宜曄所使用的電腦後製技術,更彰顯創作者如何透過科技再製出新型態的物質介面,讓原初的影像轉換了面貌成為被觀看的樣子,使觀看時亦不得不回看整個製作過程所造成的影響。另外,拼貼、剪接影像所產生的材質性則在王鼎曄的作品中得到體現,他藉由影像的重組、串連,讓作品的時間感與質地突顯。而放映機器本身的設置、放映方式也都會牽涉觀看的當下,「影像的第三方認知」以輪播的方式控制身體的移動,使其在透過視覺、聽覺以及身體的移動中,察覺「觀看」不單只是意識投射,物質存在的特性、影像內容與觀看者的位置都是難以拆解的關鍵。誠然,沒有任何一種純粹的觀看方式可以存在,「影像的第三方認知」所選擇的亦非純然敘事或純然物質化的兩種影像路徑,它提供的觀看方式非二元對立,而是如同觀者的身體一般,不斷地在展間遊走。